「うちの子、ちょっと太ってきたかも…」そう思ったことはありませんか?猫の肥満は、見た目だけでなく、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。この記事では、猫が太る原因や、肥満がもたらす健康への影響、そして具体的な対策までを詳しく解説します。

愛猫の健康を心配している飼い主さん必見!この記事を読むことで、猫のエサが太る原因や、肥満を予防するための具体的な方法が分かります。さらに、肥満猫のダイエット方法や注意点についても詳しく解説しています。猫の健康を守るために、ぜひこの記事を参考にしてください。

「猫のエサをどれくらいあげればいいの?」「太った猫を健康にするにはどうすれば?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひご一読ください。愛猫の快適な生活のために、今すぐできることがあります。

1. 猫の肥満とは

肥満の定義と基準

猫の肥満は、体重が理想体重の20%以上オーバーしている状態を指します。ただし、個体差があるため、単純に体重だけで判断するのは難しいです。

肥満の判断基準

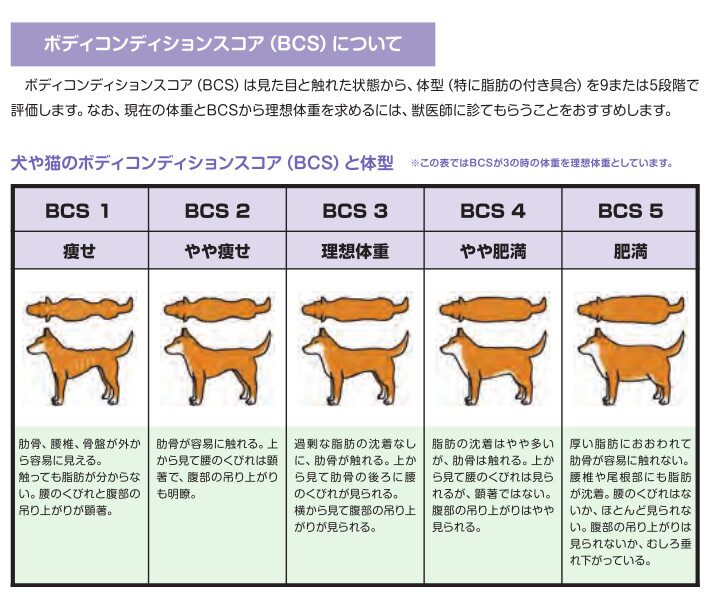

1. ボディコンディションスコア (BCS)

BCSは猫の体型を視覚的に評価する方法で、1~9の段階で判断します。

環境省 飼い主のためのペットフード・ガイドライン より

2.触診

- 肋骨: 軽く触れて肋骨が感じられるか

- しっぽの付け根や腰が盛り上がっていて、触ると弾力がある

- ウエスト: 横から見て腹部にくびれがあるか

- お腹の脂肪: 触って柔らかい脂肪がたくさんついていないか

これらのチェックで異常を感じたら、獣医師に相談することをおすすめします。

3. 体重の変化

定期的に体重を測り、急激な増加がないか確認しましょう。ただし、体重だけでは肥満を判断できないので注意が必要です。

肥満が猫に与える影響

1. 糖尿病のリスク増加

肥満は猫ちゃんの糖尿病リスクを大幅に高めます。過剰な体脂肪がインスリンの働きを妨げ、血糖値のコントロールが難しくなります。糖尿病になると、頻繁なインスリン注射や食事管理が必要になり、猫の健康管理が複雑になります。

2. 関節や骨への負担

過剰な体重は、関節や骨に余計な負担をかけ、関節炎や筋骨格系の問題を引き起こします。特に年齢を重ねた猫では、肥満が痛みや運動障害を増大させ、猫の行動範囲や活動量が制限されることがあります。

3. 心臓と呼吸器の問題

肥満は心臓に負担をかけ、心臓病のリスクを高めます。過剰な体脂肪が血圧を上昇させ、心臓の働きを妨げることがあります。また、肥満の猫ちゃんは、呼吸が浅くなりがちです。これは、過剰な脂肪が肺や気道を圧迫するためです。特に暑い季節や運動後に呼吸困難になることがあります。

4. 肝臓への影響(肝リピドーシス)

肥満猫が急激に体重を減らすと、肝リピドーシス(脂肪肝)という深刻な病気が発症する可能性があります。これは、急にフードを食べなくなったことにより空腹状態が続き、肝臓に脂肪がたまり、肝臓の機能が低下するというものです。放置すると命に関わることもあります。

5. 皮膚トラブル

肥満猫は、皮膚の清潔さを保つためのグルーミングが困難になることがあります。その結果、被毛が汚れやすくなり、皮膚炎や感染症のリスクが高まります。

6. 生活の質の低下

肥満になると猫の動きが鈍くなり、遊びや探索などの自然な行動が制限されます。これにより、精神的な刺激や満足感が減少し、ストレスや行動異常が現れることがあります。

“ダイエットは大事だけど、急激な減量は危険だにゃん!”

2. 肥満の原因

1. 過剰な食事

キャットフードの与えすぎ

多くの場合、肥満の最大の原因は単純に食べ過ぎです。

- パッケージに記載された推奨量を超えて与えている

- フリーフィーディング(常にエサを置いておく方法)は、カロリーの過剰摂取につながりやすい

- 猫の体格や年齢、活動量に合わせた調整をしていない

- 食べ残しを気にして必要以上に与えている

おやつの与えすぎ

愛情表現としておやつを与えすぎてしまうケースも多いです。

- 高カロリーなおやつを頻繁に与えている

- おやつの量をカロリー計算に入れていない

2. 不適切な食事内容

高カロリーな食事

キャットフードの種類によってはカロリーが高いものがあります。

- ドライフードに偏った食事。ドライフードは炭水化物が多く、糖尿病や肥満につながリスクが高い

- 脂肪分の多い食事

バランスの悪い栄養

必要な栄養素が偏っていると、代謝に影響を与え肥満につながることがあります。

- タンパク質が不足した食事

- 炭水化物が多すぎる食事

“おいしいものばかり食べたいけど、バランスが大切なんだにゃ…”

3. 運動不足

室内飼いによる活動量の低下

特に室内飼いの猫は運動不足になりがちです。運動量が不足すると、エネルギーの消費が減り、摂取したカロリーが脂肪として蓄積されやすくなります。

- 十分な遊び時間が確保されていない

- 運動スペースが限られている

年齢による活動量の低下

年齢が上がると、猫の代謝が低下し、同じ量の食事をしていても太りやすくなります。また、年を取るにつれて運動量が減少し、カロリーを消費しにくくなるため、体重が増加しがちです。

- 若い頃と同じ量のエサを与え続けている

- 高齢猫の運動ニーズに合わせた環境調整ができていない

4. 去勢・避妊手術後の変化

手術後はホルモンバランスの変化により、食欲が増し、体重が増えやすくなることがあります。特にオス猫は太りやすいと言われています。

- 手術後のエサの量を調整していない

- ホルモンバランスの変化による食欲増加に対応できていない

“オス猫は特に太りやすいって…気をつけなきゃにゃ!”

5. ストレスや退屈

猫はストレスに敏感な動物であり、引っ越し、新しい家族やペットの導入、騒音などの環境の変化が、ストレスを引き起こすことがあります。ストレスを感じると、食べることで安心感を得ようとすることがあり、それが過食につながることもあります。

- ストレス解消のための過食

- 退屈しのぎの常習的な食べ歩き

6. 遺伝的要因

一部の猫種は遺伝的に太りやすい傾向があります。

- 例:ペルシャ猫、ブリティッシュショートヘアなど

7. 病気の影響

特定の病気が原因で肥満になることもあります。

- 甲状腺機能低下症

- クッシング症候群

※こうした場合は、適切な治療が必要ですので、獣医師の診断を受けることが重要です。

3. 肥満予防と対策

1.食事管理

- 食事量を調整:現在の体重に基づく適切なカロリー量を与えましょう。急激なダイエットは避け、1週間に体重の1~2%の減量を目指します。

- 減量用フード:食物繊維が多く含まれ、カロリーが少ないフードを選びましょう。

- 食事回数を増やす:1回の食事量を減らし、1日に4~6回に分けて与えると、空腹感を和らげることができます。

- 自動給餌器を利用して適量を定時に与える

2.おやつの管理

- 低カロリーのおやつを選ぶ

- おやつの量を1日のカロリー摂取量の10%以内に抑える

3. 定期的な運動

- インタラクティブなおもちゃで遊ぶ時間を作りましょう

- キャットタワーを設置し、上下運動を促しましょう

- レーザーポインターやフェザーワンドで走り回らせましょう

4.去勢・避妊後の管理

- 手術後はカロリー摂取量を調整する

- 適切な体重維持用フードに切り替える

5.ストレス軽減

- 快適な生活環境を整える

- 十分な愛情と注目を与える

6.定期的な健康チェック

- 定期的に体重を測定し、記録しましょう

- BCS(ボディ・コンディション・スコア)を使って、適正体重を維持できているか確認しましょう。

- 年1-2回の獣医師による健康チェックを受ける

- 肥満に関連する疾患の早期発見に努める

4. 肥満猫のダイエット方法

1.ダイエットの基本

急激な減量は危険

まず覚えておいていただきたいのは、猫のダイエットは急激に行うべきではないということです。フードの量を極端に減らすことは絶対にNGです。急激な減量は栄養不足を引き起こし、肝リピドーシスという危険な病気のリスクが高まります。

適切なペース設定

理想的な減量ペースは、週に体重の1~2%程度です。例えば6kgの猫なら、1週間で60g程度の減量を目指します。焦らず、ゆっくりと進めることが大切です。

2.肥満猫のエサの量の計算方法

基礎代謝率(RER)の計算

- RERは、猫の体重(kg)を基に計算されます。一般的な計算式は以下の通りです。

RER=70×(体重(kg))0.75乗

例えば、5kgの猫の場合:

RER=70×(5)0.75乗≈234kcal/日

減量のためのエネルギー摂取量(DER)の計算

係数を用いて、減量のためのエネルギー摂取量を計算します。

例えば、係数を0.9とした場合:DER=RER×0.9

5kgの猫の場合:

DER=234×0.9≈211kcal/日

1日あたりの食事量(kcal)の計算

1日あたりの食事量(kcal) = DER÷食事中のエネルギー量(kcal/100g)

例えば、食事中のエネルギー量350kcal/100gの場合:

1日あたりの食事量(kcal) =211kcal/日÷350kcal×100g ≈60g/日 と計算できます。

※肥満猫の食事量を詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧下さい

【猫のフード量計算】1日あたりの適切な量を知ろう!体重別フード量ガイド【具体例付き】3.効果的なダイエット方法

ダイエットフードの活用

通常のキャットフードからダイエット用フードに切り替えるのが効果的です。ダイエットフードは以下の特徴があります:

- カロリーが低め

- タンパク質含有量が多い

- 必要な栄養素が十分に含まれている

- 高炭水化物のフードは避け、できるだけ自然に近いフードが理想的です

フードを切り替える際は、獣医師と相談の上、徐々に新しいフードの割合を増やしていきましょう。

食事管理のコツ

- 1日の食事量を小分け(4~6回)にして与える

- 決まった時間に食事を与え、置き餌は避ける

- 自動給餌器を活用するのもおすすめ

- ウェットフードは水分が多く、満腹感が得られるので活用する

- おやつは控えめに、与えるなら低カロリーのものを選ぶ

運動の促進

ダイエットには運動も重要です。室内飼いの猫は特に運動不足になりがちです。以下のような工夫をしてみましょう:

- おもちゃを使った遊びの時間を増やす

- キャットタワーを設置する

- フードパズルを活用する

- レーザーポインターで走り回らせるのも効果的

- “運動不足はダメにゃ!もっと遊んで、健康な体を目指すにゃ!”

5.猫の肥満対策における注意点

1. 急激な体重減少の危険

- リスク: 急激に体重を減らすことは、猫にとって危険です。特に「肝リピドーシス」(脂肪肝)という深刻な病気を引き起こすリスクがあります。この病気は、猫が食事を極端に制限された場合に発生し、肝機能が低下することが特徴です。

- 対策: ダイエットはあくまでゆっくり進め、1週間に体重の1~2%の減量を目指しましょう。急激なダイエットは避け、健康を優先に。

2. 栄養不足のリスク

- リスク: ダイエットに焦るあまり、必要な栄養素を十分に摂取できていないことがあります。タンパク質やビタミン、ミネラルなどの不足は、免疫力の低下や皮膚・被毛のトラブルを引き起こす可能性があります。

- 対策: 栄養バランスの整ったダイエットフードを選び、減量用のフードを獣医と相談しながら使用してください。猫の健康状態に応じた適切な栄養を確保することが大切です。

3. ストレスによる健康問題

- リスク: ダイエット中の食事制限や新しい生活習慣の変化は、猫にとってストレスとなることがあります。過度のストレスは食欲不振、行動の変化、または健康の悪化を引き起こすことがあります。

- 対策: 食事や運動の変化は徐々に行い、ストレスを感じさせないよう配慮します。また、快適な生活環境を保ち、愛情を持って接することが重要です。

“ストレスは大敵にゃ!リラックスできる環境が一番だにゃん。”

4. 肥満に関連する疾患への注意

- リスク: 肥満そのものが糖尿病、関節炎、心臓病、呼吸器疾患などのリスクを高めるため、ダイエットの進行中でもこうした疾患の症状が悪化する可能性があります。

- 対策: ダイエットを行う際には、獣医師と密に連携し、定期的に健康チェックを受けることが重要です。体重だけでなく、全体的な健康状態にも気を配りましょう。

5. 運動の過負荷

- リスク: ダイエットの一環として運動量を増やすことは推奨されますが、肥満猫にとって無理な運動は関節や筋肉に過度の負担をかけ、怪我や痛みを引き起こすことがあります。

- 対策: 運動は徐々に増やし、激しい運動ではなく、猫のペースに合わせた軽い遊びから始めると良いです。関節に優しい遊び方や、動きやすい環境を整えることも大切です。

- “無理のない運動で、健康的にダイエットするにゃん!”

注意点

獣医師との連携:

- ダイエットを開始する前に、必ず獣医師に相談し、猫の健康状態をしっかりとチェックしてもらいましょう。

- 獣医師は、猫に最適なダイエットプランを作成し、定期的な健康チェックを行うことで、安全にダイエットをサポートしてくれます。

個体差を考慮:

- 猫の年齢、品種、健康状態、活動量など、個体差によって適切なダイエット方法は異なります。

- 一律に同じ方法を適用するのではなく、猫の個性を考慮した食事管理と運動が必要です。

定期的な健康チェック:

- ダイエット中は、定期的に体重を測定し、獣医師に相談しながら、ダイエットの進捗状況を確認しましょう。

- 必要に応じて、血液検査などを行い、健康状態をモニタリングすることも重要です。

猫の肥満対策は、焦らずゆっくりと進めることが大切です。獣医師の指導の下、猫の個性を考慮した適切な食事管理と運動を行い、安全にダイエットを進めましょう。

6.よくある質問

Q1: 猫が肥満かどうかをどうやって判断すればいいですか?

A1: 猫の肥満を判断する方法はいくつかあります:

- ボディコンディションスコア(BCS)を使用する:獣医師が使用する1-9のスケールで、理想的な体型は5です。

- 体重を定期的に測定する:急激な体重増加は要注意です。

- 目視で確認する:横から見たときに、お腹が垂れ下がっていないか確認します。

- 触診する:肋骨が簡単に触れるかどうかをチェックします。

Q2: 猫用ダイエットフードは本当に効果がありますか?

A2: はい、効果があります。ただし、以下の点に注意が必要です:

- 獣医師に相談して、適切なフードを選ぶこと

- 急激な切り替えは避け、徐々に新しいフードに移行すること

- カロリー制限だけでなく、栄養バランスも考慮されたフードを選ぶこと

Q3: おやつを与えても大丈夫ですか?

A3: おやつを与えること自体は問題ありませんが、以下の点に注意しましょう:

- おやつは1日のカロリー摂取量の10%以内に抑える

- 低カロリーのおやつを選ぶ

- おやつの回数や量を記録し、過剰摂取を避ける

Q4: 猫の減量ペースはどのくらいが適切ですか?

A4: 健康的な減量ペースは、週に体重の1~2%程度です。例えば、6kgの猫なら週に60~120g程度の減量を目指します。急激な減量は危険なので避けましょう。

Q5: ダイエットにかかる期間はどのくらい?

A5: 個体差が大きいですが…

- 一般的に3~8ヶ月程度

- 無理のないダイエットとは、1週間で体重の1%が減るペースです。

- 実際のダイエット期間は、猫の現在の体重と目標体重の差によって変わります。例えば、余分な脂肪が1kgある場合、適正な減量値(月に0.1~0.3kg)を考慮すると、3.3~10ヶ月程度かかる計算になります。

- 焦らず、長期的な視点で取り組みましょう

Q6: 避妊・去勢後の肥満対策は?

A6: 手術直後からの対策が重要!

- エサの量を20~30%程度減らす

- 低カロリーフードに切り替える

- 定期的な運動を心がける

Q7: 複数の猫を飼っている場合、一匹だけダイエットさせるのは難しいですか?

A7: 確かに難しい面はありますが、以下の方法を試してみてください:

- ダイエットが必要な猫の食事時間を分ける

- マイクロチップ対応の自動給餌器を使用する

- 食事エリアを分けて、監視下で食べさせる

- 高い場所に餌を置き、肥満気味の猫がアクセスしにくくする

Q8: ダイエットが成功した後の維持方法は?

A8: 継続的なケアが必要です!

- 適正量のフードを与え続ける

- 定期的な運動を習慣化

- 体重チェックを欠かさない

7.まとめ

1.猫の肥満とは

- 肥満の定義と基準

猫の体重が理想体重の20%以上を超える状態が肥満。個体差もあるため、ボディコンディションスコア (BCS) や触診などが重要。 - 肥満の判断基準

- ボディコンディションスコア (BCS) – 理想的な体型はBCS 5、過体重はBCS 6~7、肥満はBCS 8~9。

- 触診 – 肋骨やウエスト、脂肪の付き方を確認。

- 体重の変化 – 急激な増加に注意し、定期的な測定が必要。

肥満が猫に与える影響

- 糖尿病のリスク増加

インスリン抵抗性が生じ、血糖値の管理が難しくなる。 - 関節や骨への負担

重い体重が関節や骨に負担をかけ、関節炎などを引き起こす。 - 心臓と呼吸器の問題

肥満は心臓に負担をかけ、呼吸が浅くなる。 - 肝リピドーシスのリスク

急激な減量が肝リピドーシスを引き起こす可能性がある。 - 皮膚トラブル

グルーミングが難しくなり、皮膚炎のリスクが高まる。 - 生活の質の低下

運動不足でストレスが溜まり、行動異常が現れる可能性も。

2.肥満の原因

- 過剰な食事

フリーフィーディングや高カロリーおやつが肥満の原因となる。 - 不適切な食事内容

高カロリーや炭水化物の多い食事。 - 運動不足

室内飼い猫は特に運動不足に陥りやすい。 - 去勢・避妊手術後の変化

手術後のホルモンバランスの変化が原因で太りやすくなる。 - ストレスや退屈

過食や常習的な食べ歩きが見られる。 - 遺伝的要因

一部の猫種は遺伝的に太りやすい傾向がある。 - 病気の影響

甲状腺機能低下症やクッシング症候群など。

3.肥満予防と対策

- 食事管理

適切なカロリー量を計算し、減量用フードを活用。 - おやつの管理

低カロリーおやつを選び、カロリー摂取量の10%以内に。 - 定期的な運動

インタラクティブなおもちゃやキャットタワーを活用。 - 去勢・避妊後の管理

手術後のエサの量を調整。 - ストレス軽減

生活環境の改善と十分な愛情を。 - 定期的な健康チェック

定期的に体重と健康状態をチェック。

4.肥満猫のダイエット方法

- ダイエットの基本

急激な減量は危険であり、週に体重の1~2%の減量を目指す。 - エサの量の計算方法

基礎代謝率 (RER) と減量用エネルギー摂取量 (DER) を計算し、適切な食事量を与える。 - 効果的なダイエット方法

ダイエットフードの活用や小分けにした食事管理、運動の促進。

5.猫の肥満対策における注意点

- 急激な体重減少の危険

- 栄養不足のリスク

- ストレスによる健康問題

- 肥満に関連する疾患への注意

- 運動の過負荷